全国対応、お気軽にお問合せください

営業時間 | 10:00~18:00 |

|---|

戸籍のとり方③注意点・まとめ

戸籍調査の注意点

戸籍は昭和23年を境にその記載方法が大きく変わりました。昭和23年以前の相続は、家督相続制度でした。

家督相続とは、次に戸主となるものが単独相続するという制度です。つまり、簡単にいってしまうと、子や兄弟の人数に関係なく、戸主となるもの(主に長男)が家の財産すべてを引き継ぐということです。

そのため、昭和23年以前は戸籍の記載方法も、「母」「姉」「弟」等というように戸主を中心に記載されていました。

また、昭和23年以前の新たな戸籍の編製理由は、主に戸主の死亡や隠居による家督相続や分家であり、婚姻による新たな戸籍の編製ということはなかったため、「叔父」「叔母」「甥」「姪」までの記載があることも珍しくありません。

その後昭和22年の民法の改正により家督相続制度が廃止され、それに伴い昭和23年に戸籍法の改正も行われ、その記載方法が現在のように「一つの夫婦、及びこれと氏を同じくする子」となりました。

このように、相続制度の変更により昭和23年を境に戸籍の記載方法が大きく異なるため、戸籍の取得の際にも注意が必要です。

それでは、昭和23年以前と以後の戸籍の基本的な見方をそれぞれ分けてお話しします。

(1)昭和23年以前の戸籍

戸主の欄を確認します。戸主の欄に「~に因り家督相続〇年△月日受附」「~分家届出○年△月□日受附」という記載があります。その日付がその戸籍の作成日となります。

(2)昭和23年以後の戸籍

その戸籍が作成された年代によって多少違いがあるのですが、たいていの場合戸籍の最初のほうに記載してあります。

戸籍の最初に、「~につき〇年△月日本戸籍編製」「~から転籍・・・〇年△月日受附」というようにその戸籍が作成された理由とともに日付が書かれています。その日付がその戸籍の作成日です。

(3)注意点

ここで注意が必要なことがあります。仮に、作成日が被相続人の生年月日より先だったとしても、被相続人がその戸籍に途中から入籍していたような場合は、さらに取得を続けなければいけないということです。

例えば、被相続人が女性の方で婚姻により夫の戸籍に入籍したような場合です。その場合、被相続人の方の欄に「〇年△月日※※と婚姻により~番(番地)・・・戸籍より(送付)入籍」との記載があります。

これは、その日付にその戸籍に入籍したということであり、その戸籍に記載のある被相続人に関することはその日付以降のものしかないということです。

つまり、仮に作成日が生年月日より前だったとしても、出生まで取得できたことにはならないということです。そのため、その入籍日より前の戸籍を取得しないといけません。上記の例だと、「~」の部分に記載されている本籍地が転籍される前の本籍地で、「・・・」の部分には転籍される前の戸籍の筆頭者(戸主)の方の名前が記載されていますので、そこの本籍地のある役所へ請求することになります。

なお、少し余談ですが、戸籍、除籍、改製原戸籍を見極めるポイントですが、これは、戸籍の形式によって場所は変わりますが、たいていその戸籍の最後のページの欄外(一番下か左端)に、

「これは、戸籍に記録されている事項の全部を証明した書面である。」

「この謄本は~の原本に相違ないことをを証する」

などと記載されています。 前者であれば戸籍、後者であれば「~」の部分に除籍や原戸籍と記載がありますので、その書いてあるものとなります。

以上、ここまで戸籍の取得、読み方についてお話ししてきました。わかりづらい部分もあったかと思いますので、最後に少しまとめておきます。

【戸籍取得の手順】

被相続人の住民票の除票を取得

(被相続人の最後の本籍地を確認)

↓

被相続人の最後の本籍地のある役所へ戸籍を請求

(出生までさかのぼって請求)

↓

作成日が生年月日より 作成日が生年月日より後

前であれば取得完了 もしくは途中から入籍

(入籍日→作成日の順に確認)

↓

作成日が生年月日より前のものを取得するまで請求

【まとめ】

これまで、戸籍の取得について説明してきました。

正直、戸籍の取得というのは、単純そうに見えて意外と面倒な部分もあります。相続の形式が兄弟相続や代襲相続となるとなおさらです。戸籍の収集が途中で嫌になってご依頼いただくというケースも少なくありません。

ここまで、ポイントとなるようなことをお話ししてきましたが、何より大事なことは、戸籍に書かれていることをできるだけ読むということです。

もちろん、用語がわからない等難しい部分もあると思いますが、なるべく隅々まで目を通してみる、そうするとなんとなくでも書かれていることがわかってくると思います。

是非一度、戸籍とじっくりにらめっこしてみてください。

内容を読み解くだけではなく、亡くなられた方たちに思いを馳せるいい時間になると思います。

写真提供:鎌倉市観光協会

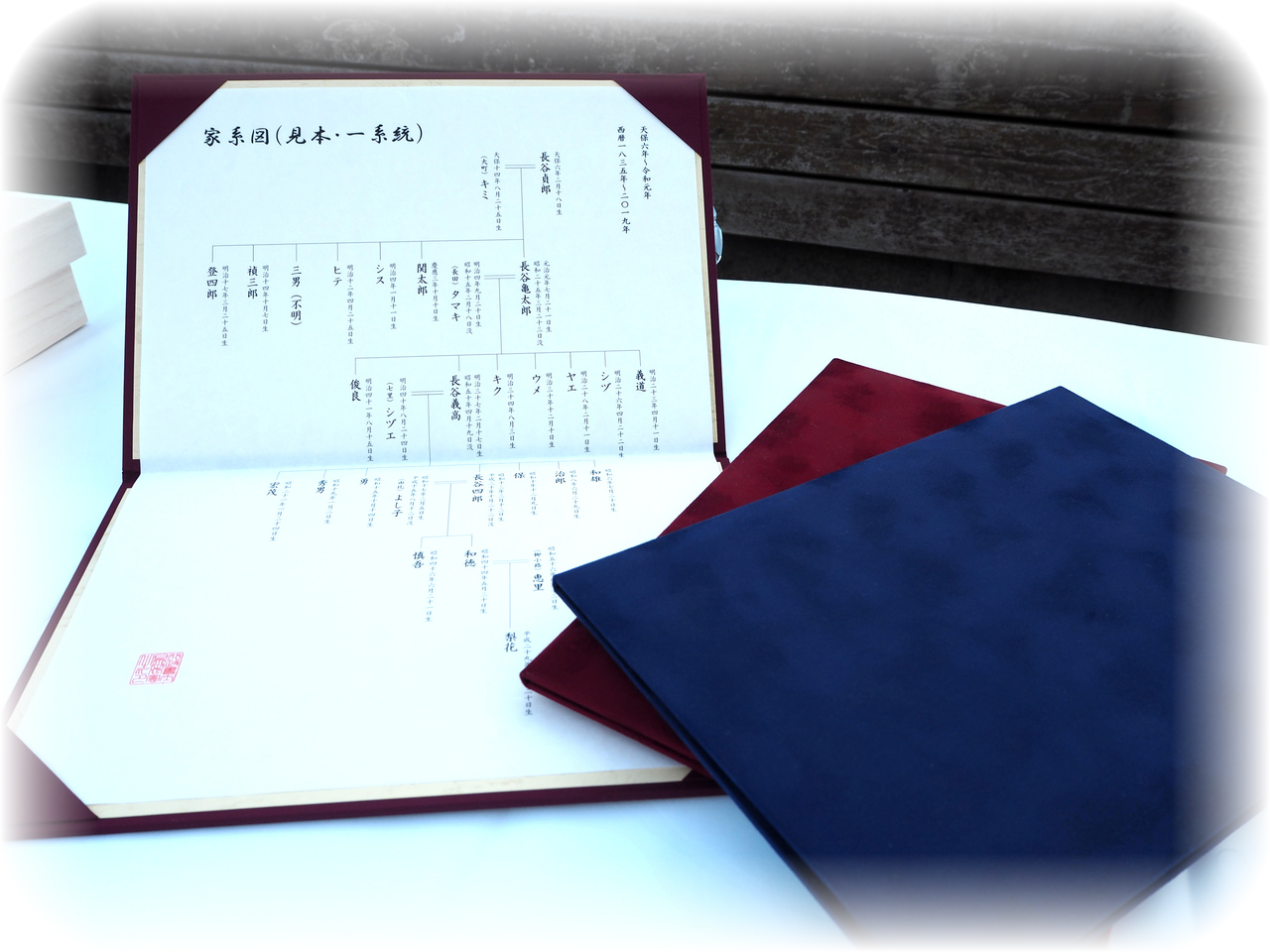

家系図について、よくあるご質問

申し込み後に追加料金はかかりますか?

家系調査が困難であったとしても、お選びいただいたプラン・オプション以外の料金は一切かかりません

家系図の作成期間はどのくらいですか?

調査系統(名字)の数により異なりますが、6~10カ月です

家系図の個人情報が漏れたりしませんか?

行政書士には法律で厳格な守秘義務が定められております、ご安心ください

司法書士・行政書士 日永田一憲

かまくら家系図作成所

ファミリーヒストリーを探して

鎌倉かもめ行政書士事務所

鎌倉市由比ガ浜2-9-62 フォーラム2F

鎌倉駅から0.6キロ、若宮大路沿い

電話受付時間:平日10時~18時

世界にたった一つの家系図、一つずつ心を込めて丁寧に作成いたします